林益全新書帶給我的啟示:當棒球不再是團隊榮耀的加總

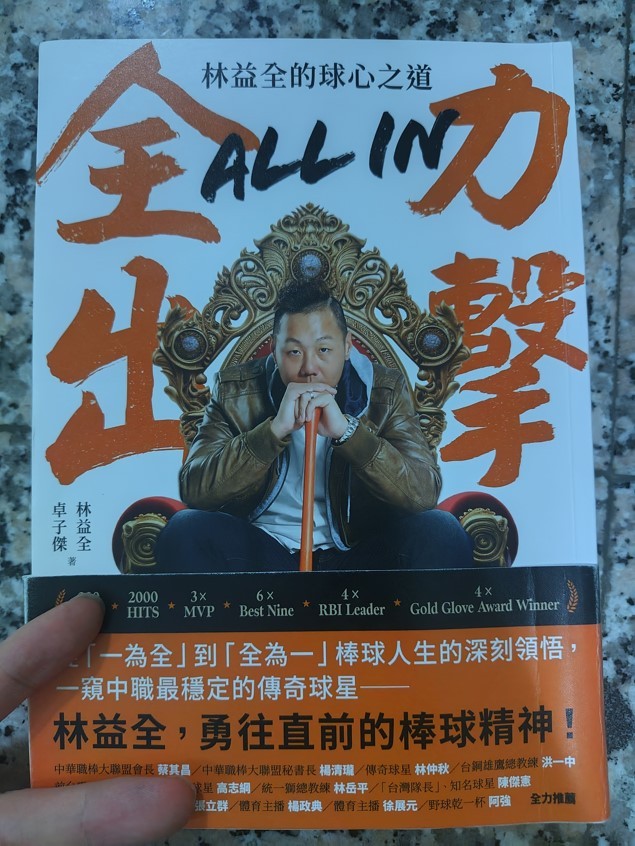

首先,這次很幸運參加了 Sports Vision 運動視界所舉辦的抽獎活動,意外獲得了林益全的新書《All in 全力出擊:林益全的球心之道》,雖然在棒球上我平常比較常關注美國職棒大聯盟,對中華職棒涉獵較少,但讀完這本書之後,仍深受感動,也產生了不少想法與體會,在此也特別感謝 Sports Vision 運動視界提供這次機會,讓我能接觸到這麼有趣的作品,也藉此向大家誠摯推薦這本書,希望更多人能透過林益全的分享,更了解一位職業球員的內心世界與棒球的真正意義。

至於書中的全部內容,就留待各位讀者自行細細品味了,我這裡就不劇透太多,本文只想稍作拋磚引玉,分享其中一段讓我印象特別深刻的內容。

書中裡面的一段,讓我深有所感——林益全常被批評打「個人」,但書中也完整的說明林益全的想法,「棒球投打對決的每個打席都是獨立而非與隊友共享的,應該強調打線上每個人都把自己的個人給打好才對」,書中也引用了鈴木一朗的說法認為追求總冠軍是前提但個人成績也要重視,的確,棒球是一項相對比較獨立的運動,並不特別存在個人大於團隊的問題,因為每位打者的打席都是固定的,並不會像籃球那樣一直持球,有球霸的產生,這樣的想法看似平實,卻點出了棒球這項運動獨特的哲學核心。

一人一打席,無法壟斷的舞台

棒球與其他團隊運動最大不同之處,在於它的節奏與分工。雖然每場比賽都需要九人同時上場,但實際上,進攻的時候只有一人站在打擊區,這與籃球、足球等「同時協作型」運動截然不同,那些運動中,持球者往往成為主宰戰局的關鍵,球權的掌握更會決定整支隊伍的走向。

但棒球不是,即使你是全隊打擊成績最好的四番打者,你也不可能每局都打,甚至在比賽中可能只有四次機會站上打擊區,這種天生的輪替制度,杜絕了「球霸」的產生,也讓每一位選手都必須在有限的舞台上發光發熱。

林益全的這段反思從打者角度出發,點出了棒球的個體性,讓我不禁聯想到MLB現今的風氣轉變——特別是如果我們改用投手的角度切入,則更能感受到那份個人努力與團隊環境之間的張力與矛盾。

勝投的幻象:投手的團隊依賴性

回顧過去,無數個夜晚,我曾為王建民的一場場勝投激動不已,當年他在大聯盟繳出與人並列勝投王的19勝,風光一時,幾乎成為台灣球迷心中的英雄代表,然而,當賽季結束後賽揚獎票選結果出爐,王建民竟未獲得任何一張第一名選票,那一刻,似乎也在說明過去的觀念正慢慢遠離。

勝投(Wins)看似直觀且合理,是過去判斷投手表現最常見的數據指標,但仔細想想,這其實是一個充滿爭議與不確定性的數字,要拿下勝投,不僅仰賴投手本人的穩定表現,更需整隊的攻守配合——尤其是打線支援的火力,如果投手即便投得極為出色,卻碰上隊友打線熄火,勝投依然可能無緣;反之,有時即使表現普通甚至失分連連,只要隊友火力兇猛,也可能意外「撿到」一勝。

這樣的計算方式,讓勝投變得極為依賴隊友表現,而非投手本身的實力,這種情況在現代棒球的進階數據分析崛起後慢慢地開始改變,評估一位投手實力的數據慢慢地往個人的進階數據靠攏。

ERA與真實價值:當投手不再追逐勝投

從21世紀開始,隨著「賽柏計量學」(Sabermetrics)的興起,越來越多球隊與評論者開始將「自責分率」(ERA)、三振率、滾地球率、FIP(Fielding Independent Pitching)等數據視為評估投手能力的核心指標。

尤其是ERA,作為衡量投手個人失分能力的數據,它排除了攻擊火力、守備援助等團隊變數,更能反映一位投手本身的穩定度與價值。

觀察近十年來賽揚獎(Cy Young Award)得主的勝投數,不難發現一個趨勢:勝投數逐年下降,例如2018年大聯盟國聯賽揚獎得主賈寇伯·迪格隆(Jacob deGrom),該年僅拿下10勝,卻擁有驚人的1.70 ERA,這種「ERA壓倒一切」的評選邏輯,象徵著投手評價的徹底轉變。

這與林益全所說的棒球「獨立性」不謀而合,投手的表現,雖在表面上屬於團隊運動的一環,但實際上每一顆投球、每一場先發,都是孤獨而自主的戰鬥。

球員思維的轉變:從勝利到責任感

這種觀念上的轉變,也反映在現今選手的心態中,以往選手被要求「要贏球」,現在則更注重「把該做的事情做好」,哪怕最後球隊輸了,只要自己的任務完成,也是一場成功的比賽。

這樣的改變,並不是選手自我安慰的結果,而是一種專業化的思維:職業選手的價值,不該由不可控的外力來決定,而應由自身所能控制的表現來衡量。

在這樣的背景下,勝利反而成為一種「情感上的加分」,而非「技術上的核心」,選手更願意追求穩定的表現,而非追逐不確定的勝場數。

不過話又說回來,棒球這項運動之所以讓人著迷,正是因為它結合了團體與個體的元素——每一次打擊、每一場先發,都是選手個人的挑戰;但每一場勝利、每一次封鎖比分,卻又離不開隊友的支持。

這種矛盾的結構,造就了棒球獨特的魅力,它不允許一人獨大,卻也不容許庸碌無為;它給予你機會發光,卻也提醒你不能獨行其是。

我相信所有的職業棒球選手終其一生或許都在追求這種個體與團體的平衡,不斷的在摸索答案,也許,正因為如此,我們才會如此喜歡著這項運動——它讓我們看到不只是勝利,還有努力背後的價值與尊嚴。

反思再反思:大谷翔平的存在是否又會產生新的理論?

從過去個人英雄主義的時代,到現今講求科學數據與角色明確分工的職業棒球,這項運動的發展脈絡可謂逐漸邁向理性與精密,棒球規則與統計工具的進化,讓每位球員在場上的定位越來越明確,「專注於自身角色」成為現代棒球的顯學,從書中似乎也隱約可以感受到這樣的脈絡,但是筆者不禁反思,大谷翔平的出現,或許正在悄悄預告了一場新的理論革命。

大谷的存在,幾乎違反了棒球長期以來奉行的專業分工原則,他不只是少見的「能打也能投」,更在兩個領域都達到頂尖水準,讓傳統數據評價體系一時間難以對他做出準確的定位,當一位球員的 WAR 值(勝場貢獻值)遠遠高於其他人,我們是否仍能單純透過數字來衡量他對球隊的意義?

他的雙重身分,不僅顛覆了我們對球員角色的固有理解,也讓原本趨於精密、獨立化的棒球統計體系,再度面臨一場哲學層面的反思:棒球真的是一門「分科越細、數據越準」的學問嗎?還是說,我們正走向一個球員再度「全能化」、而評價系統必須因人而異、彈性調整的未來?這恐怕需要我們持續的鑽研了。

作者:Frank Yang

2025/06/02投稿於Sports Vision運動視界,棒球